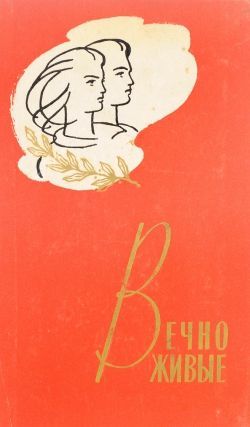

Писатели, как дети, воспринимают мир по-своему. И так же, как дети, они делятся на созидателей и разрушителей. Виктор Сергеевич Розов, выдающийся драматург, лауреат Государственной премии СССР и премии президента РФ, безусловно, принадлежит к созидателям. Его пьеса «Вечно живые» занимает особое место в творчестве драматурга. Может быть, потому, что в ней много от личной биографии Виктора Сергеевича – он тоже воевал, был тяжело ранен в 1941 году, его ногу «по косточкам» собирали врачи... Даже прототипом главной героини стала супруга писателя Надежда Варфоломеевна.В пьесе, как в зеркале, отразилась трагическая судьба людей военного поколения, которые, по словам поэта Николая Майорова, ушли, «не долюбив, не докурив последней папиросы».«Вечно живые» - это трагическая история двух влюблённых, Бориса и Вероники, которых война разлучила навсегда, и в то же время рассказ о любви, которую война не смогла уничтожить. Война, увиденная с точки зрения влюблённых. Автор с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание... Борис ушёл на фронт добровольцем и пропал без вести. Вероника, потеряв любимого, родителей, родной кров, в порыве отчаяния пытается обрести новую семью, и выходит замуж за брата Бориса Марка, но это не приносит ей облегчения...Война у Розова показана через мир, через выживание человека в тылу, через человека негероического, через человека мучащегося и страдающего, - человека, попавшего в отчаянное положение. В пьесе «Вечно живые» враг оказался не снаружи, а враг оказался внутри тебя. Тебе нужно победить врага внутри себя, и только потом возможно сражение с чем-то более крупным.Кинокартина «Летят журавли» снятая режиссёром Михаилом Калатозовым по пьесе «Вечно живые» признана одним из культовых фильмов ХХ века. В 1958 году фильм получил главный приз Международного кинофестиваля в городе Канны.Пьеса «Вечно живые» долго лежала под запретом. Ну не мог, по мнению цензоров, наш советский солдат погибнуть на войне. То же самое происходило и с фильмом «Летят журавли». В одном интервью исполнитель главной роли Алексей Баталов рассказывал, как после выхода фильма «Летят журавли» полгода в центральных газетах писали, что эта картина безыдейная, так как в ней женщина изменяет солдату. Смех смехом, а обвинение по тем временам нешуточное. Хотя и фильм, и пьеса как раз о нравственном возрождении человека.Читателям и зрителям, особенно молодого возраста, необходима моральная ясность. Понимание того, что хорошо, а что плохо. Человеку, если он человек, а не зомби, свойственно размышлять о добре и зле, верности и предательстве, мужестве и терпении, чести и долге – об этих «вечно живых» темах русской литературы, которые поднимал в своих пьесах Виктор Розов.

Театр «Современник» начался с легендарной постановки Олега Ефремова спектакля по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые», а для молодого театрального коллектива он стал своеобразным талисманом успеха. В 1976 году была поставлена телеверсия этого спектакля. Режиссёры: Майя Маркова, Галина Волчек, Олег Ефремов.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих